はじめに

宇宙は、人類にとって長年の探求対象であり、近年は特にKubernetesをはじめとするクラウドネイティブ技術によって、そのデータ処理とコンピューティングの方法が変革され、新たなフロンティアが拓かれつつあります。

個人的に宇宙や天文学に興味があり、最新技術がこの分野でどのように活用されているかを調べてみました。本記事では、Square Kilometre Array (SKA) 望遠鏡のような大規模な天文学的データ処理におけるKubernetesインフラストラクチャの活用事例と、KubeEdgeが実現したクラウドネイティブ衛星の画期的な進歩に焦点を当て、宇宙におけるコンピューティングを探ります。

[KubeCon 2025 EU] 光速の科学 – 天文学ワークロードのためのクラウドネイティブインフラストラクチャ

参考) Keynote: Science at Light Speed: Cloud Native Infrastructure for Astronomy Workloads – Carolina Lindqvist, System Specialist, EPFL

https://kccnceu2025.sched.com/event/1b46ee6ca773a58f9d63fa13ac6c9266

概要

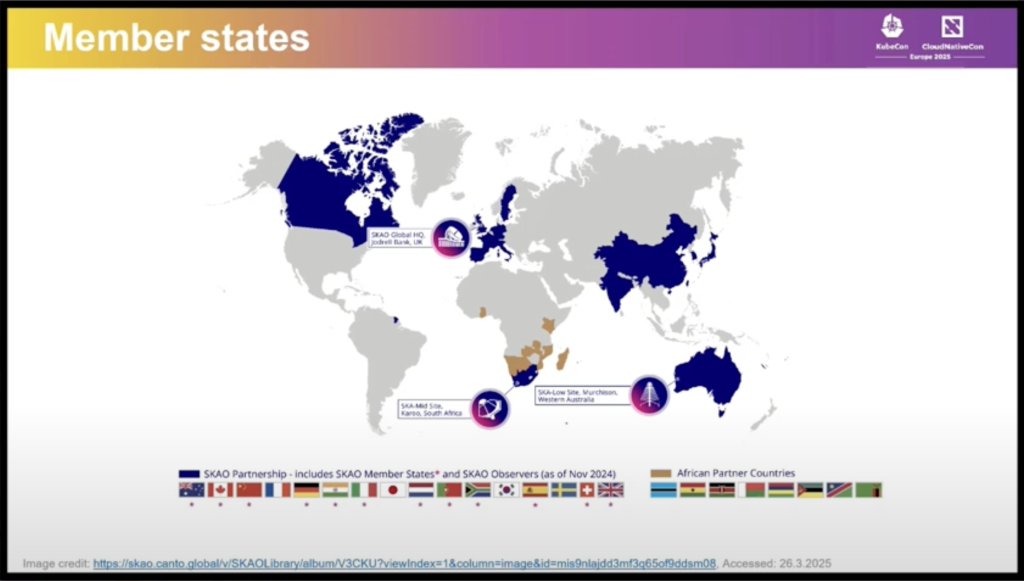

本セッションでは、EPFL(スイス連邦工科大学ローザンヌ校)のシステムスペシャリストであるカロリーナ・リンドクヴィスト氏が、世界最大の電波望遠鏡プロジェクト「スクエア・キロメートル・アレイ(SKA)」における技術的課題と解決策について解説します。

SKAプロジェクトは、完全稼働時に年間600ペタバイトという前例のない規模のデータを生成する見込みであり、この膨大なデータの処理と計算需要に対応できるインフラストラクチャの構築が急務となっています。

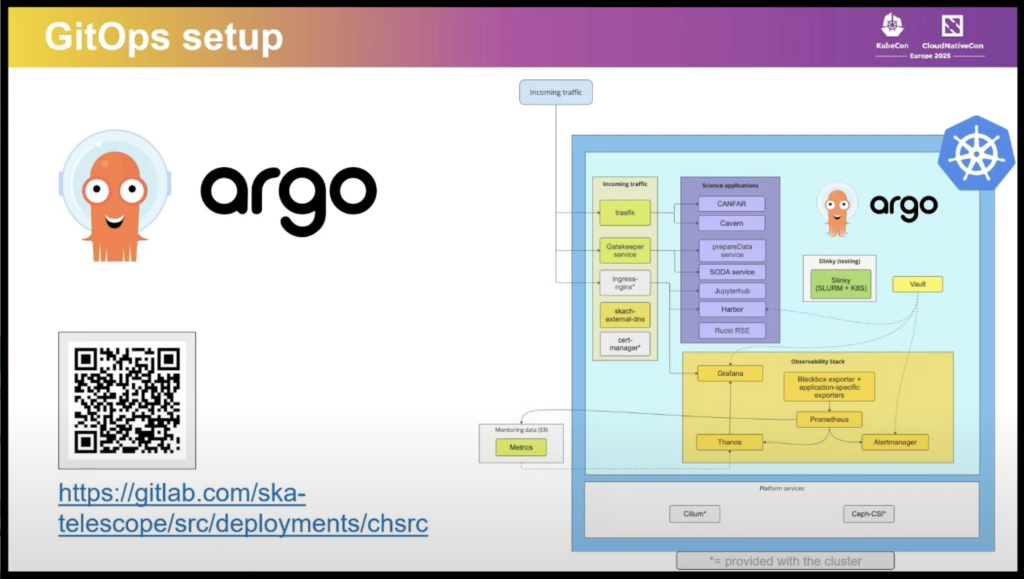

セッションでは、グローバルなSKA地域センターネットワーク(SRCNet)の一部であるスイスSKA地域センター(CHSRC)が、どのようにKubernetesをサービス管理プレーンとして採用し、そのエコシステムを活用して、天文学研究におけるデータ集約型および計算集約型のワークロードをサポートする革新的なインフラストラクチャを構築しているかを詳しく紹介します。

600ペタバイトもの膨大なデータを受信する背景について

SKAプロジェクトが目指す科学的目標

SKA(Square Kilometre Array)は、現代天文学における最も根本的な疑問の解明を目指しています:

- 銀河の進化、宇宙論、ダークエネルギー:宇宙の加速膨張のメカニズムを解明する

- 極限環境における重力理論:パルサーやブラックホール周辺で、アインシュタインの一般相対性理論がどのように振る舞うかを検証する

- 宇宙の夜明け:初期宇宙の構造と進化を明らかにする

- 地球外生命の探索:宇宙における生命の存在可能性とその形態を探る

世界最大規模の電波望遠鏡システム

これらの科学的目標を達成するため、SKAは前例のない規模の電波望遠鏡システムとして設計されました。システムは2つの主要施設で構成されています:

- SKA-Mid(南アフリカ)

- 197台の皿型アンテナで構成

- 中周波数帯の電波を受信

- SKA-Low(オーストラリア)

- 131,072本のアンテナ(高さ2メートル、クリスマスツリー型)で構成

- 低周波数帯の電波を受信

膨大なデータ生成の理由

これらの望遠鏡は可視光ではなく、様々な波長の電波を受信します。受信した信号は高度な信号処理により合成され、天体の画像や科学的データに変換されます。

SKAが完全稼働すると、年間最大600ペタバイトという途方もない量のデータが生成される見込みです。このデータ量は、現在の技術水準を大きく超えるスーパーコンピューティング能力と、革新的なデータ処理・保存技術を必要とします。これが、SKAプロジェクトが計算科学の分野でも最先端の挑戦となっている理由です。

Kubernetes は何に使われているか

スイスSKA地域センター(CHSRC)における活用

スイスSKA地域センター(CHSRC)は、SKAプロジェクトの分散型グローバルSKA地域センターネットワーク(SRCNet)の一部として、天文学研究における大規模なデータ処理と計算処理をサポートしています。CHSRCでは、これらのワークロードを効率的に管理するため、Kubernetesをサービス管理プレーンとして採用し、クラウドネイティブなインフラストラクチャを構築しています。

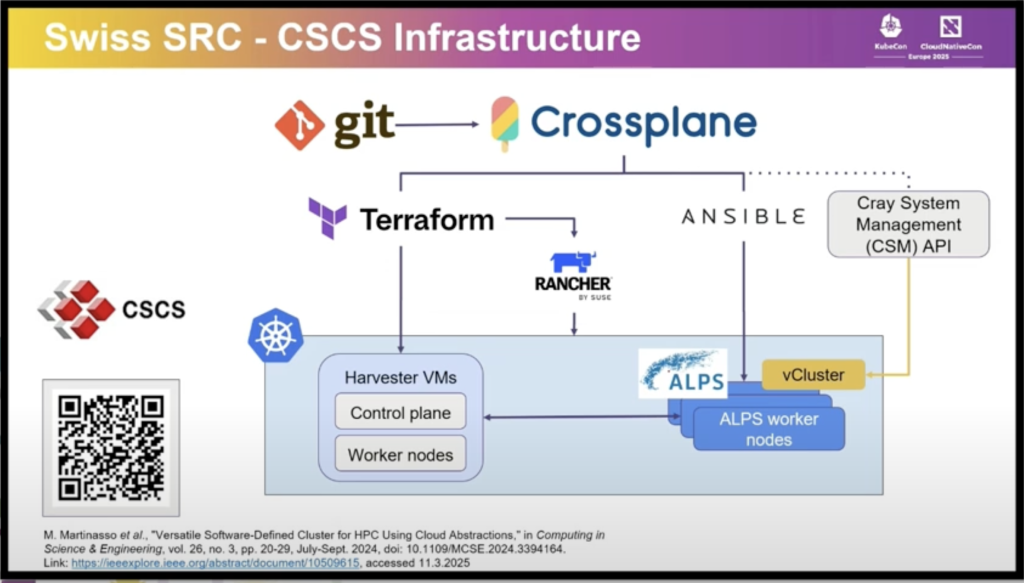

インフラストラクチャの構成

CHSRCは、スイス国立スーパーコンピューティングセンター(CSCS)が運用する「Alps」スーパーコンピューターのリソースを活用しています。具体的には、CSCSが独自に開発した「vCluster」技術により、Alpsのワーカーノードの一部を仮想クラスターとして払い出しを受けています。この vCluster は、スーパーコンピューターのリソースを複数のテナントに分割し、各ユーザーのニーズに応じてカスタマイズ可能な環境を提供する技術です(注:Loft Labs社のvClusterとは異なる技術です)。

実行環境と活用方法

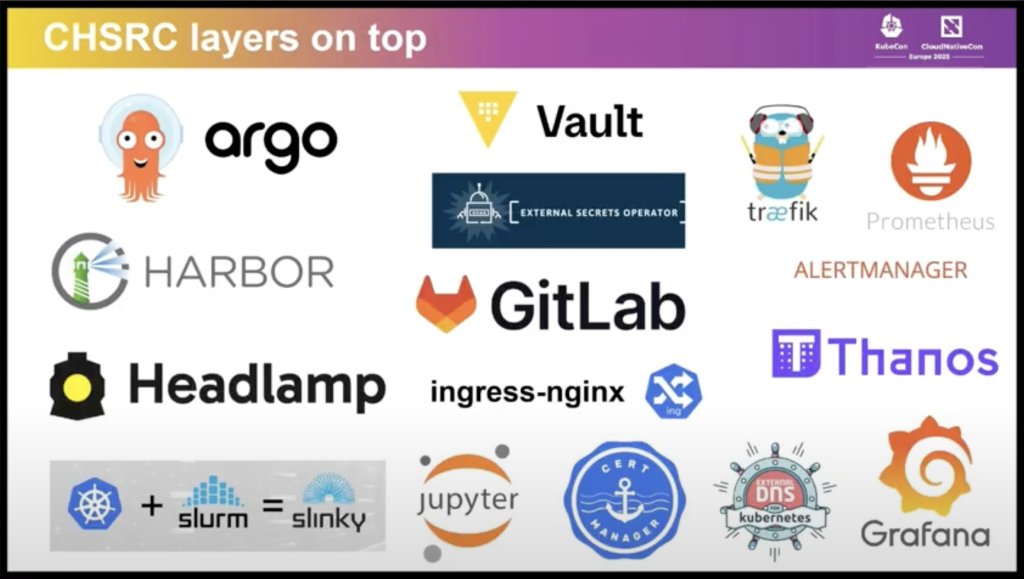

vCluster上のKubernetes環境では、以下のようなツールやサービスが構築・運用されています:

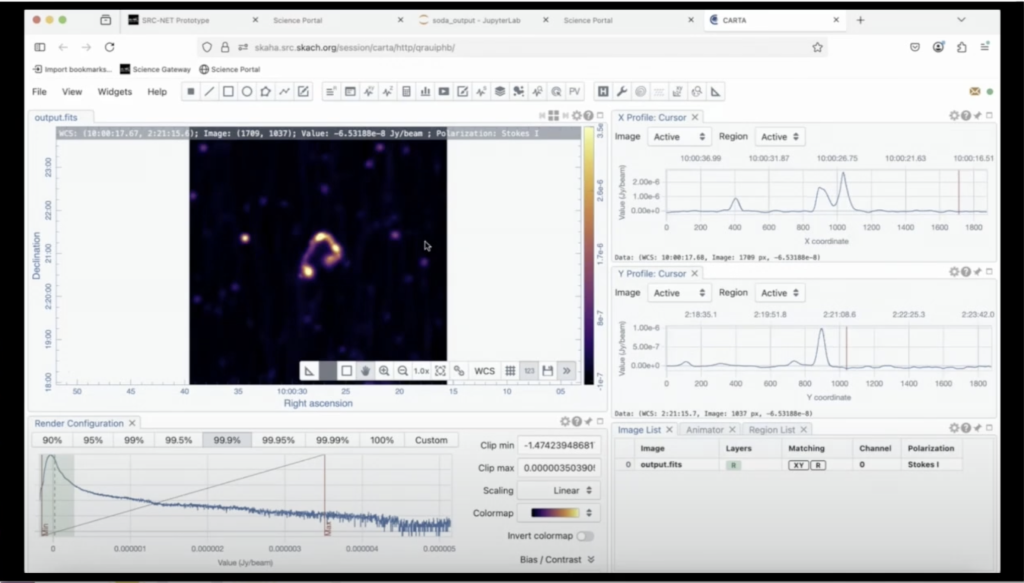

- JupyterNotebook: インタラクティブなデータ分析環境

- Slinky (Slurm for Kubernetes): HPCワークロード管理システム

- CI/CDパイプライン: 継続的インテグレーション・デリバリー環境

ジョブの実行には、HPC環境に最適化されたコンテナエンジンであるSarusが使用されており、天文学研究に必要な大規模なデータ処理と計算処理を効率的に実行しています。

CSCSのインフラ構成

CHSRCが vCluster 上で利用しているミドルウェア

ArgoCD で 上記リソースを管理している様子

参考) Versatile Software-Defined Cluster for HPC Using Cloud Abstractions, https://www.computer.org/csdl/magazine/cs/2024/03/10509615/1WslCk9RYQg

[KubeCon 2025 Japan] 世界初のクラウドネイティブ・エッジコンピューティング衛星「クラウド・エッジ統合ソリューション」が宇宙で検証される

Keynote: Make Cloud-Native Ubiquitous: KubeEdge’s Graduation Journey wit… Yue Bao & Hongbing Zhang

概要

本セッションでは KubeEdge が業界初のKubernetesベースのエッジコンピューティングプロジェクトであること、CNCF の Graduated Project までの道のりについて話されていました。今回は、その中でも人工衛星でのユースケースについてピックアップします。

従来の衛星は特定のタスク向けにカスタマイズされた閉鎖的なアーキテクチャを持ち、ハードウェアとソフトウェアの互換性、再利用性の欠如、技術イテレーションの遅さが問題でした。ソフトウェア定義衛星 (SDS: Software Defined Satelite) が登場したものの、アプリケーションのパッケージング、配布、デプロイ、アップグレード、保守において多くの課題が残り、迅速な反復やオンデマンドなデプロイといった衛星のビジネス要件を満たせていませんでした。

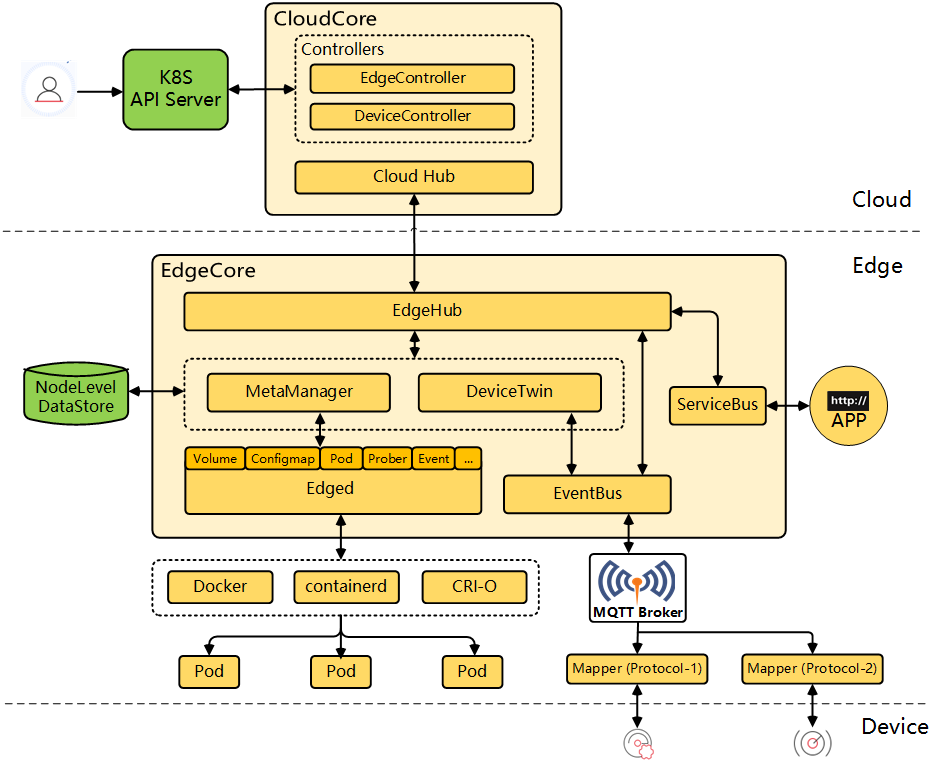

KubeEdge とは

https://github.com/kubeedge/kubeedge

kubeedge/kubeedge | DeepWiki

KubeEdgeは、Kubernetesを基盤とするオープンソースシステムで、ネイティブのコンテナ化アプリケーションオーケストレーションとデバイス管理機能をエッジコンピューティング環境に拡張します。クラウドコンポーネントとエッジコンポーネントで構成され、ネットワーク、アプリケーションのデプロイメント、クラウドとエッジ間のメタデータ同期のためのコアインフラストラクチャサポートを提供します。また、KubeEdgeはエッジデバイスとの通信を可能にするMQTTプロトコルもサポートしています。

構成

| Edged | エッジノード上で動作し、コンテナ化されたアプリケーションを管理するエージェント |

| EdgeHub | エッジコンピューティング用クラウドサービス(KubeEdgeアーキテクチャのEdge Controllerなど)と通信するWebSocketクライアント |

| CloudHub | クラウド側の変更を監視し、メッセージをキャッシュしてEdgeHubに送信するWebSocketサーバー |

| EdgeController | エッジノードとポッドのメタデータを管理する拡張Kubernetesコントローラー |

| EventBus | MQTTサーバー(mosquitto)と通信するMQTTクライアント |

| DeviceTwin | デバイスの状態を保存し、クラウドと同期する責任を持つコンポーネント |

| MetaManager | edgedとedgehub間のメッセージプロセッサー |

| ServiceBus | HTTPサーバー(REST)と通信するHTTPクライアント |

| DeviceController | デバイスを管理する拡張Kubernetesコントローラー |

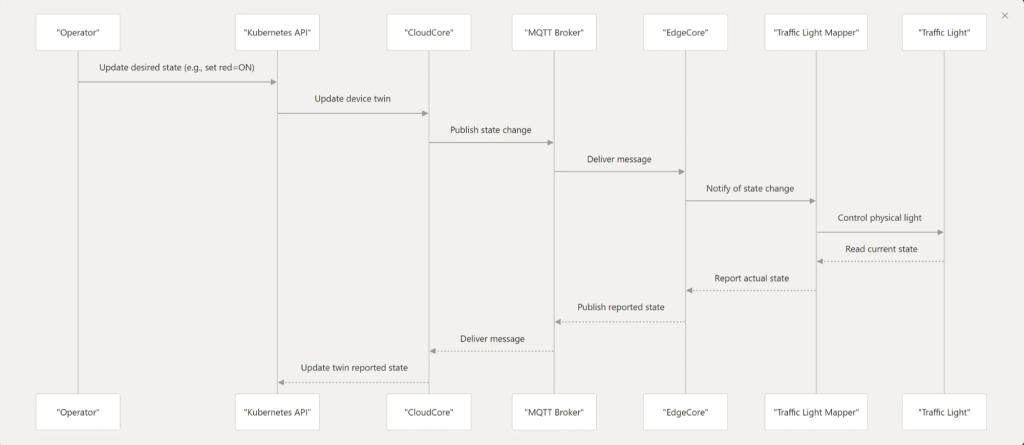

KubeEdge のサンプル事例: 信号機の制御

examples/traffic-light at master · kubeedge/examples

👉 ハードウェアの状態管理用の仕様を定義 → DeviceModel

実際のハードウェアを定義 → Device

信号機の Device Model を定義

apiVersion: devices.kubeedge.io/v1alpha2

kind: DeviceModel

metadata:

name: traffic-light-model

spec:

properties:

- name: red-light

description: "Red light state"

type:

string:

accessMode: ReadWrite

defaultValue: "OFF"

- name: yellow-light

description: "Yellow light state"

type:

string:

accessMode: ReadWrite

defaultValue: "OFF"

- name: green-light

description: "Green light state"

type:

string:

accessMode: ReadWrite

defaultValue: "OFF"信号機の Device インスタンスを定義

apiVersion: devices.kubeedge.io/v1alpha2

kind: Device

metadata:

name: traffic-light-instance-01

labels:

description: Light

model: traffic-light

spec:

deviceModelRef:

name: traffic-light

nodeSelector:

nodeSelectorTerms:

- matchExpressions:

- key: ''

operator: In

values:

- raspberrypi # give your edge node name

status:

twins:

- desired:

metadata:

type: string

value: "OFF"

propertyName: red

reported:

metadata:

timestamp: "1576146376369"

type: string

value: "OFF"

- desired:

metadata:

type: string

value: "OFF"

propertyName: yellow

reported:

metadata:

timestamp: "1576146376370"

type: string

value: "OFF"

- desired:

metadata:

type: string

value: "OFF"

propertyName: green

reported:

metadata:

timestamp: "1576146376369"

type: string

value: "OFF"👉 Device の 状態を更新すると、Mapper (Traffic Light Mapper) がハードウェアの設定を更新します。Mapper は 更新すべき状態を EdgeCore から MQTT で取得します。今回のサンプルでは Mapper は gpio コマンドを使用してハードウェアの設定変更をしていました。

KubeEdge ↔ ハードウェアのコミュニケーションフロー

人工衛星での利用について

Cloud Native EdgeComputing Satellite | KubeEdge

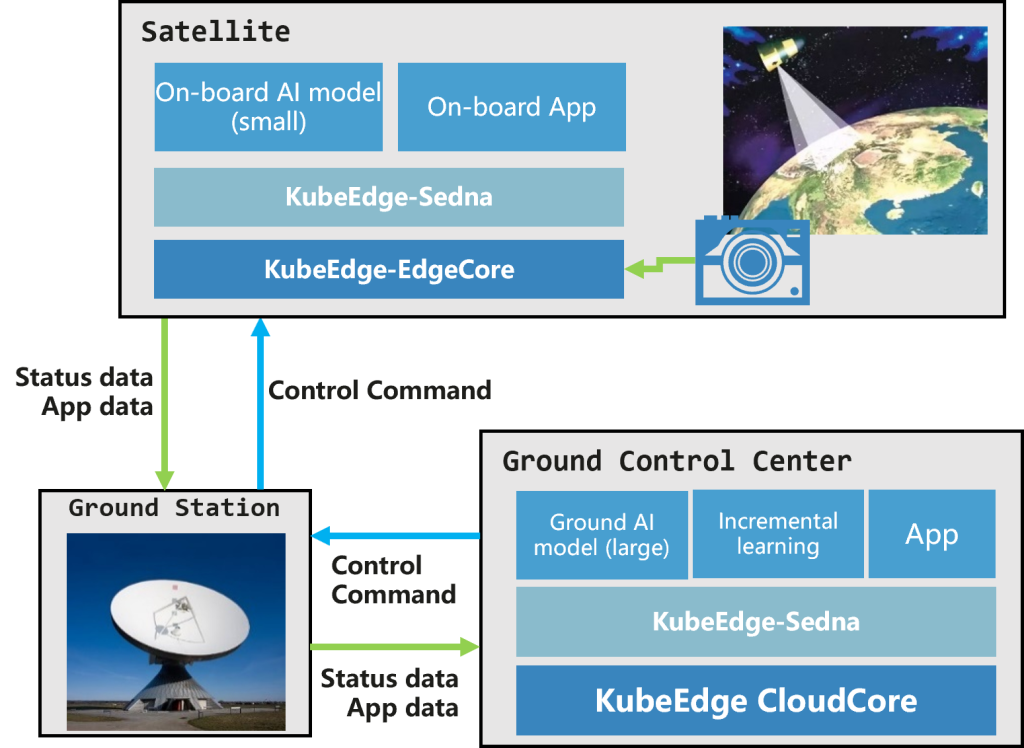

KubeEdge と 軽量AI推論モデルSednaによって、衛星と地上局間の協調AI推論を実現することで、以下のことを解決したようです。

従来の課題:

- 洪水発生時、地上管制局から撮影指示→衛星撮影→画像送信という時間のかかるプロセス

- 中国南西部では撮影データの80-90%が雲に隠れて無駄に

- フィルタリング能力がないため全データを地上に送信する必要があり、処理に通常1日かかる

KubeEdge ・Sedna によって…

- 衛星データ伝送量を削減

- AI推論により低品質画像(雲・雪)を50%以上削減

- 送信負荷の大幅軽減

- 処理時間の短縮

- 有効画像のみを地上の高性能AIセンターで処理

- 画像前処理、水域抽出、レポート生成を高速化

- 緊急対応時間:数日→数時間に短縮

- その他高度な災害予測機能

- 衛星エッジタスクのオンデマンド更新

- 大雨前後の画像比較分析

- 山崩れリスクの検出

- 地質災害の事前発見と早期警告

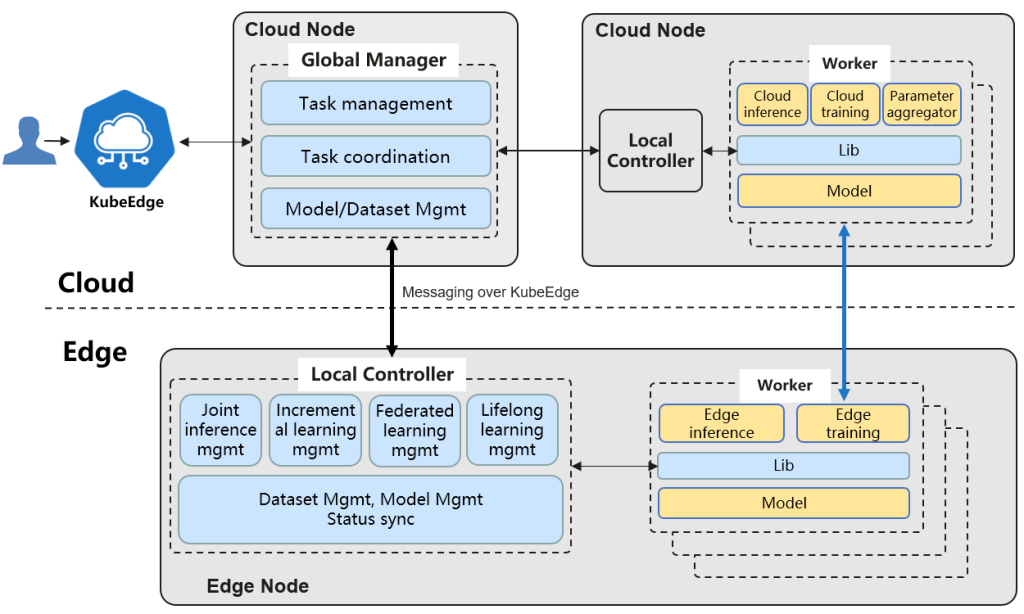

KubeEdge-Sedna とは

Sednaは、KubeEdge SIG AIでインキュベートされた、エッジとクラウドのシナジーを実現するAIプロジェクトです。協調的な学習と推論機能を実装することで、AIアプリケーションをクラウドとエッジ環境間で効率的に運用することを可能にします。

Sednaは、分散環境全体で以下のような協調的なAI機能を実装します:

- ジョイント推論(Joint inference):

難しい推論タスクをクラウドにオフロードし、シンプルなタスクはエッジで処理 - インクリメンタル学習(Incremental learning):

新しいエッジデータを使用してモデルを時間とともに適応 - 連合学習(Federated learning):

データプライバシーを維持しながら、分散ノード全体でモデルをトレーニング - 生涯学習(Lifelong learning):

複数のタスクにわたって継続的に知識を蓄積 - マルチエッジ推論(Multi-edge inference):

複数のエッジデバイス間で推論を調整

利用方法としては、新たに以下のコンポーネントを KubeEdge にインストールするようです。

構成

| GlobalManager | – エッジ・クラウド協調AIタスクの統合管理 – エッジ・クラウド間の協調管理とコラボレーション – 中央集約型の設定管理管理 |

| LocalController | – エッジ・クラウド協調AIタスクのローカルプロセス制御 – ローカル総合管理:モデル、データセット、ステータスの同期 |

| Worker | – 既存のMLフレームワークに基づいて推論またはトレーニングを実行 – オンデマンドで起動(Dockerコンテナとして動作) – 異なる機能に対応する異なるワーカー – エッジまたはクラウドで実行可能 |

| Lib | – エッジAI機能をアプリケーションに公開 – トレーニングや推論プログラムへのインターフェース提供 |

最後に

本記事では、「KubeCon 2025 EU/JP」で発表された2つのセッションを通じて、クラウドネイティブ技術が宇宙開発と天文学の分野でいかに重要な役割を果たしているかを探りました。

スイスSKA地域センター (CHSRC) では、年間600ペタバイトにも及ぶ膨大な天文データを処理するため、Kubernetesをサービス管理プレーンとして採用しています。 スーパーコンピュータのリソース上でvClusterや各種クラウドネイティブツールを活用し、データ集約型および計算集約型のワークロードに対応する革新的なインフラを構築しています。

一方、世界初のクラウドネイティブ衛星の事例では、KubeEdgeと軽量AI推論モデルSednaが活用されています。 これにより、衛星上でAIによる画像フィルタリングが可能となり、地上へ転送するデータ量を90%削減し、災害対応などの分析時間を数日から数時間へと大幅に短縮しました。

私たちスリーシェイクもこのような分野で貢献できる日を夢見て精進してまいります。