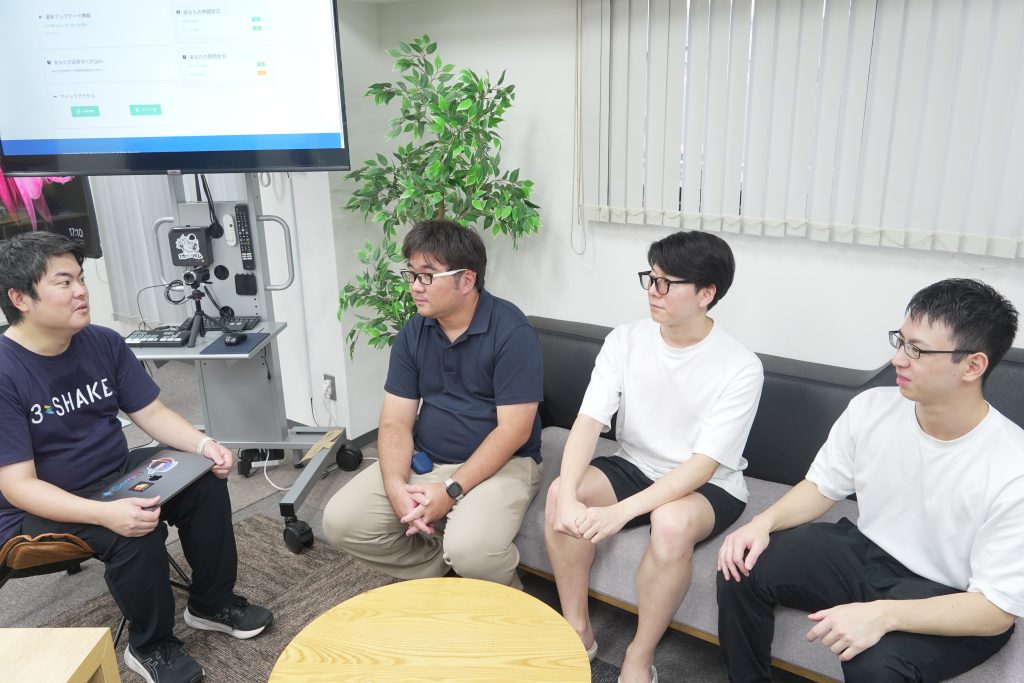

※写真左から

株式会社ヒカリシステム DXサポートグループシステムサポートTアシスタントマネージャー 木下慶太郎

株式会社ヒカリシステム DXサポートグループシステムサポートTシステムエンジニア 野村航平

株式会社スリーシェイク ソリューション4部エンジニア 山田 悠之介

株式会社スリーシェイク ソリューション4部マネージャー 小渕 周

デジタル変革が加速する中、従来の業界においても従業員教育のあり方が大きく変わろうとしています。今回は、株式会社ヒカリシステム様(以下ヒカリシステム)が接客練習用のAIチャットボット開発に挑戦し、スリーシェイクとの協業により技術的な内製化と現場での実用化を同時に実現したプロジェクトをご紹介します。

音声認識・音声合成技術を活用したリアルタイム対話システムの構築、そして何より「内製化支援」を軸とした技術移転により、お客様が自律的にサービスを改善・運用できる体制づくりまでをご期待いただき、スリーシェイクのエンジニアが支援を行いました。

今回のインタビューでは、プロジェクトの背景から技術選定、開発の工夫、そして今後の展望まで、関係者の皆様に詳しくお話を伺いました。

プロジェクトの背景と課題〜なぜ接客練習用AIが必要だったのか〜

―最初に、今回支援させていただいたプロジェクトについてお聞かせください。新規にプロダクトを作り上げるものだったと認識していますが、まず元々どういう課題感をお持ちだったのかを教えていただけますか。

| 木下 |

当社の代表から、教育に関するチャットボットが作れないかという話がありましたが、技術的にレベルが高いと感じたため、支援いただける企業を探すことから今回のプロジェクトは始まりました。 そもそも、なぜ教育に関するものが必要だったかというと、私たちは屋内遊技施設を運営しており、接客が重要な要素の一つなのですが、接客の練習時間がなかなか確保できていないという課題を感じていました。AIなら時間も人も取られずに使えるのではないかということで、専用のAIチャットボットを作れないかという話になりました。 接客の練習は2人以上必要になることが多く、人も時間も使ってしまいます。また、接客が上手か下手かの評価が人によって解釈が違うので、評価の基準もある程度一定にできないかという課題もありました。 |

―対象となる遊戯施設の従業員の方は、正社員やパートタイム、アルバイトを問わず、接客に関わる方全般だったのでしょうか。詳しく教えてください。

| 木下 |

はい、アルバイトを含めて全員です。現場でのOJTはやっているものの、その裏での練習やちゃんとした評価ができていないということが課題でした。 従来の接客教育では、どうしても人的リソースと時間の制約があります。特に我々のような接客業では、お客様との対応品質が直接売上に影響するため、スタッフ全員の接客スキル向上は経営上の重要課題でした。しかし、現実的には複数人でのロールプレイ練習時間の確保や、評価者によるばらつきのない客観的な評価システムの構築が困難な状況にありました。 |

サービス概要~音声によるリアルタイム接客ロールプレイシステム~

─では、今回開発したサービス概要や機能について教えてください。

| 野村 |

サービスの内容としては、接客のロールプレイをしてくれるAIの開発です。遊技施設内の接客ロールプレイに焦点を当てて、AIがサポートしてくれるサービスを開発したもので、スリーシェイクさんにそのご支援をしていただきました。 このサービスはAIがお客様役を演じて、ユーザーが店員として接するような形で進行します。文字入力ではなく音声入力で、出力も音声で返ってくるため、実際の接客に近い形でロールプレイができるのが大きな特徴です。 また、一連の接客が終わると、AIが結果を5段階で評価してくれて、フィードバックを行ってくれるのも特徴です。 このシステムで特にこだわった部分は、テキストベースのチャットボットではなく、音声によるリアルタイム対話を実現した点です。実際の接客現場では声のトーンや話すスピード、間の取り方なども重要な要素となるため、音声での練習環境を提供することで、より実践的なトレーニングが可能となりました。 |

―接客練習用のロールプレイコンテンツはいくつかのパターンを用意したのでしょうか。

| 野村 |

はい。あらかじめシナリオをいくつか用意していて、クレーマーのシナリオや初めて来たお客様への対応のシナリオなど、その中から選んで接客のロールプレイを開始できる流れになっています。 |

―どのくらいのパターン数を用意されたのですか。

| 野村 |

シナリオの数としては20シナリオ程度を用意しました。 シナリオ作成では、実際の現場経験を重視し、店舗スタッフの方々から直接ヒアリングを行いながら現実的な接客シーンを再現しました。これにより、机上の空論ではない、実際の業務で遭遇する可能性の高い状況での練習が可能となっています。 |

―すでにサービスは作り終えていますが、現在すでに利用を開始されているのでしょうか。

| 野村 |

はい。店舗にはすでに導入しており、実際に毎日利用されています。今後は社内の方針と照らし合わせて、具体的に評価にもつなげていければと思っています。 |

パートナー選定の決め手~技術力と信頼関係の重要性~

―スリーシェイクという会社をどのように認知いただいたのですか。

| 木下 |

正直に言うと、AIチャットボット開発というキーワードで検索して何社か出てきた中の一社だったという感じです。数社にメールを送らせていただいて、資料請求をしました。 |

―その中で当社を決めていただいた理由は何かありましたか。

| 木下 |

まず第一に、私たちにそれほど技術力がない中で、その技術力を高めていただけるような内製化を支援いただきつつ、サービスを一緒に作っていただけるパートナーを探していました。これを担ってくださる企業は実は少なかったです。 その中でもう1社と悩んでいたのですが、野村とも相談して、最終的には話した感じや雰囲気、真摯に提案をしてくださったところに対して、2人とも非常に良い印象を受けたこともあり、スリーシェイクさんに決めました。 |

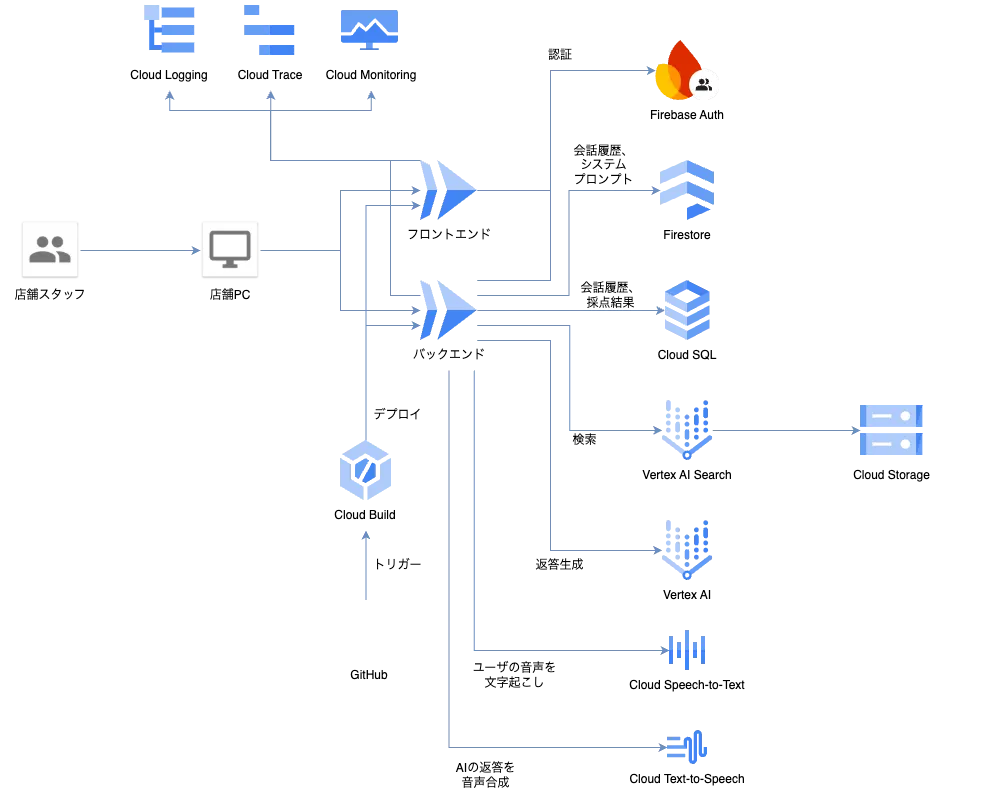

プラットフォーム選定~Google Cloudによる統合環境の構築~

―(To:スリーシェイク)Google Cloudの機能を使ってチャットボットの開発を進められたと思いますが、プラットフォームの選定について、理由や経緯を教えてください。

| 山田 |

ヒカリシステム様と弊社が、両者ともGoogle Cloudのパートナーということがまず理由として挙げられます。また、弊社がGoogle CloudのVertex AIを使った生成AI系アプリケーションに対する構築経験が豊富だったこと、Google Cloudで実現できない要件が特になかったこともあり、Google Cloudを選定しました。 |

| 木下 |

基本的に全部GoogleでできるならGoogleでやりたいという方針が我々にもありました。現在はGoogle Workspaceの代理店を担っていますが、今後は、我々もGoogle Cloudの代理店やパートナーを目指しているところもあったため、技術的にも高めておきたいという思いもありました。 |

─(To:スリーシェイク)具体的にスリーシェイク側はどのような立場で支援に入られたのですか。

| 山田 |

将来的にはto B向けのサービスをヒカリシステム様ご自身で作れるようになりたいというご要望をいただいておりましたので、その内製化支援をPoCの開発を通して行うことを目標にご支援させていただきました。 ヒカリシステム様は、もともとGoogle WorkSpaceの代理店をされていたこともあり、一般的な企業と比較するとITリテラシーが高い状態でした。一方で、Webアプリケーションの構築は初めてということでしたので、構築はもちろんのこと、サービスのリリース後にヒカリシステム様ご自身でサービスを運用できるよう、内製化を支援することが最重要と考えていました。 手段としては、ハンズオンを重視し、ハンズオンを進めていくことで成果物が出来上がるようなご支援プロセスを整備しましたした。 通常は、ハンズオンと実際に作りたいプロダクトが乖離してしまうことが多いのですが、今回はハンズオンを通して体系的な知識を獲得しつつ、しっかり求めるサービスも作り上げられるような流れでご支援を行っています。 また、現場で実際に使っていただけるサービスを作るということも意識しました。PoC後半では店舗の方にご協力いただきながらサービス開発を進め、使っていただく中で出てくる課題やフィードバックをサービスに取り込むことで、現場のニーズに即したサービスが開発できたと思っています。 |

─(To:スリーシェイク)サービス開発を見据えたハンズオンをヒカリシステム様としっかり設計して進めていったということですね。ハンズオンの勉強会はどのように実施していったのですか。

| 山田 |

ハンズオンは計9回実施しました。毎回、スリーシェイクのオフィスに来ていただいて対面で行う形を採用しています。弊社側も2名、ヒカリシステム様も2名で、1対1の形でやらせていただきました。 最初はローカルでWebアプリケーションを作っていき、後半でGoogle Cloud Runへのデプロイや、Vertex AI、Speech-to-Text、Text-to-Speechも利用していくといった流れでハンズオンを構成しています。 |

技術選定と設計思想~フルマネージドサービスによる運用負荷軽減~

─(To:スリーシェイク)今回利用したサービス選定の背景について教えてください。

| 山田 |

全体的にマネージドサービスをできるだけ使うことを意識しました。ヒカリシステム様にとって初めてGoogle Cloudを本格的に利用するということで、キャッチアップのコストや支援終了後の運用負荷を減らすという観点です。 音声に関しては、Vertex AIにLive APIという双方向で音声をやり取りできる機能があるのですが、当時は実験的な機能として、提供されていたものでした。できるだけGA(正式版)された機能で構築していくということを意識して、Speech-to-TextとText-to-Speechを使って音声を双方向でやり取りできるサービスを実装しました。 |

─(To:スリーシェイク)開発で技術的に工夫された点はありますか。

| 山田 |

認証認可の部分が特徴的でした。正社員の方は皆さんGoogleアカウントを持っているのですが、アルバイトの方は持っていない方が多いこともあり、Googleアカウントでの認証のみならず、店舗アカウントでの認証も可能としています。そのためFirebase Authenticationを利用し、アプリケーション側でも従業員の情報を保持し、認証を行える構成を採用しました。 理想的にはすべてのユーザーが統一された認証方式でアクセスできることが望ましいのですが、実際の運用では多様な雇用形態の従業員が存在されていましたので、複数の認証方式を組み合わせた柔軟なシステムとしています。 |

| 小渕 |

その他の工夫点として、開発中に追加したスキル管理機能が上げられるかと思います。チャットボットを用いた会話練習後のスコアやAIが生成したコメントを履歴として蓄積し、確認できるようにしました。本人が履歴を確認できることに加え、管理者の方は、店舗の従業員全員の履歴を見ることができるようになっています。 |

| 野村 |

評価機能に関してはこだわった部分です。評価機能の実装により、単なる練習ツールから「成長を支援するシステム」へと昇華することができました。5段階評価とフィードバック機能により、従業員は自身の接客スキルの現状を客観的に把握でき、改善点を明確にできるようになりました。また、管理者側では全従業員のスキル状況を一元管理でき、個別指導や研修計画の立案に活用できる仕組みが整備されました。 |

─プロジェクトを進める上で難しかった点はありますか。

| 野村 |

私たちは元々Google Workspaceを使っていて、Google Apps Scriptのブラウザ版エディターは使ったことがありましたが、ローカルでの開発経験があまりありませんでした。VS CodeやGit、GitHubを使うのが初めてだったので、実際の開発に着手するまでの環境構築に苦戦しました。 そんな中で、Web会議だけでなく実際にお会いして対面でハンズオンをしていただけたのが非常に頼もしかったです。分からないことがすぐに聞けて、画面を見せながら質問ができるのは非常に良かったです。 |

| 小渕 |

技術的には、リアルタイム音声会話の実装が最も難易度が高かったです。人が喋って適切なタイミングでAIが返してくるという、その間合いの調整に最初は苦労しました。人が喋り終えていないのにAIが被せて喋ってくることや、AIが暴走気味に勝手に喋り出すこともありました。 音声によるリアルタイム対話システムの開発では、「自然な会話体験」の実現が重要な要素だと考えています。音声認識の精度、AIの応答生成速度、音声合成の品質、そして何より会話のタイミング制御など、多層的な技術要素を調整する必要がありました。 |

導入効果と成果~教育文化の変革と技術力向上~

―今回のサービスの導入効果について教えてください。

| 木下 |

これまで接客の練習時間を取ることが難しかったと聞いていた店舗でも、このサービスを毎日使ってくれており、接客教育が充実するきっかけ作りになっているのは非常に良いところです。 また、開発を進めていく中で、Google Apps Scriptしか使ったことがなかったのですが、Google CloudやVS Codeを使った開発もやってみようと思うようになり、実際に学んだ内容を元に開発を進めています。その2つの側面で効果を感じています。 学んだことを活かして、生成AIで作られたアプリ群を管理するためのシステムを内製しました。Firebaseでデプロイして、実際に運用まで行えているので、学んだことがかなり活かせているかと考えています。 |

| 小渕 |

今回生成AIのアプリケーション開発をしたことで、社内で生成AIをどんどん使っていこうというきっかけができたのは、我々にとっても嬉しいことです。また、ハンズオンを通してご自身でも開発をしてみるきっかけを作れたのは、非常に良いご支援ができたと思います。 我々にとっても、リアルタイム音声会話機能の開発にチャレンジできたことや、内製化に向けたハンズオン設計をするスキルを高めることができ、やりがいを感じながら取り組むことができました。 |

今後の展望 ~内製化のその先へ、外販とさらなる進化~

―今後、この接客練習AIサービスをどのように発展させていきたいとお考えですか?

| 木下 |

社内に既にある評価体系と、今回開発したサービスの評価結果を結びつけて、AIによる練習結果がそのまま人事評価や育成計画に活用できるような仕組みにしていきたいと考えています。 |

パートナーへの期待と共創の未来

―今後の取り組みで当社に期待されることはありますか?

| 木下 |

私たちのGoogle Workspaceのお客様の中には、Google Cloudに興味はあるものの、どこから手を付けていいか分からない方や、開発に着手しているものの、なかなか前に進めないというお客様もいらっしゃいます。そういった方々に対し、私たちの体験した成功事例を元に、スリーシェイクさんと一緒にご支援ができればと思っています。機会があれば、私たちが今回の事例共有し、スリーシェイクさんが提供されている支援サービスについて知っていただくようなウェビナーなども共催できれば大変ありがたいです。 |

| 小渕 |

もし今後、外販に向けた本格開発の機会をいただけるのであれば、さらなる機能強化をご支援できればと考えています。例えば「AIがスタッフ役を演じ、ユーザーがお客様役になる」という反転シナリオや、お客様のタイプ(穏やか、クレーマー etc.)に応じてAIのキャラクターを切り替える機能など、今回実現できなかった機能を追加で実装できれば、よりバラエティに富み、効果的な実践練習が可能なアプリケーションに進化すると思います。 |