はじめに

こんにちは。

以前、Looker、LookMLについての記事を投稿してからしばらく経ちました。

今は生成AIの登場により、Lookerも様々な機能追加や活用の場が増えてきています。

それと同時に、このような言葉も耳にするようになりました。

「LookerとLooker Studioの違いとは?」

Looker StudioはGoogle Cloudで提供されているBIツールで、Lookerとは同じプロダクトグループに属しています。しかし、できることや得意とすることはかなり違っています。

今回は、そんなLookerとLooker Studioをこれらのサービスを触り始めた方向けに、簡単に解説していこうと思います。

諸注意

- 今回はLookerとLooker Studioの違いをわかりやすく解説するため、基本的な機能・特徴に関してのみ記載をしています。

- 生成AI関連の機能については深く触れていませんので、ご了承ください。

Lookerプロダクトファミリー

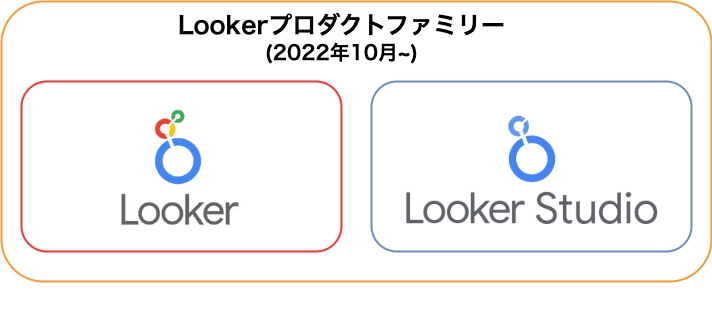

LookerとLooker StudioはどちらもGoogle Cloudが提供しているBIツールです。

双方とも開発面やプロダクト名等で違うツールとして作られていましたが、2022年10月から「Lookerプロダクトファミリー」というプロダクトグループに統一されました。

Lookerについて

Lookerはエンタープライズ向けのBIプラットフォームで、元々はLooker社で開発されていたサービスです。

2020年2月にGoogleが買収、Google Cloudのサービスとして提供されています。

データをアップロードせずに利用できる

Lookerは独自のデータを持たず、データソースと連携し、自動生成されたSQLを発行してデータを取得する形式をとっています。

そのため、データをアップロードするという工程を踏まずに利用することが可能です。

また、データはリアルタイムに取得するため、常に最新の状態のデータを見ることができます。

LookML(専門言語)によるデータモデリング設計

LookerにはLookMLという専門のデータモデリング言語があり、これを利用することで組織内でのデータの一貫性やガバナンスの担保に貢献することができます。

また、LookMLはサードパーティのGitツールと連携して利用することができ、ソフトウェア開発と同じようにリポジトリでバージョン管理を行うことが可能です。

LookMLについては、以下の記事で解説していますので、よければ参照してください。

Gemini(生成AI)との連携機能

つい先月ですが、「Conversational Analytics」という機能が一般公開されました。これは、Googleの提供する生成AI「Gemini」と連携し、チャット形式でデータを分析する事ができます。

この機能の登場により、データ分析をあまりしたことがない人でも気軽にデータの分析や可視化をすることができるようになると考えられます。

Lookerの利用料金は有料ですが、30日間のフリートライアルもあります。

無料トライアル及び無料枠のサービスとプロダクト| Google Cloud

Looker Studioについて

Looker Studioは完全クラウドベースのBIツールで、Googleで開発されています。

以前はデータポータル、もしくはData Studioという名称で呼ばれていました。

SQLの知識がなくても簡単に利用できる

Looker Studioは基本操作がUI上で完結できるため、SQLの知識がなくとも簡単にデータの可視化をすることが可能です。

また、Googleアカウントさえあればすぐに利用できるため、誰でも手軽に始めめられるのも大きな強みとなっています。

Google Analytics・スプレッドシートにも対応

BigQueryやAmazon RedshiftといったDWHサービスだけでなく、Google AnalyticsやスプレッドシートといったGoogleサービスと連携してデータの可視化をすることができます。

連携もGUI上で簡単に行えるため、難しい操作が必要ないのも特徴です。

Looker Studio の利用料金は無料ですが、新しく機能を追加した有料版のLooker Studio Proもあります。

Looker Studio Proでは、Lookerで紹介したGeminiとの連携機能(Conversational Analytics)を利用することができます。

Looker Studio Proについて| Google Cloud

Looker Studio Pro について | Google Cloud

LookerとLooker Studioの違い

LookerとLooker Studio、名前は近いですが特徴はかなり異なるサービスです。

次に、「この2つはどのように違うのか・どのように使い分けるとよいのか」について解説していきます。

今回は「機能比較」「使いやすさ」と「適しているケース」の2つで書いていきます。

機能比較

LookerとLooker Studioの機能の違いを比較したものが以下表になります。

| 比較項目 | Looker | Looker Studio |

|---|---|---|

| 製品目的 | データドリブンな業務の実現 データガバナンスの実現支援 | 分析・可視化 |

| 利用規模 | 組織全体・組織関係者 | 小規模チーム・特定の部門 |

| 対象ユーザー | ・データアナリスト・エンジニアといった高度なデータ分析を求めるユーザー ・企業内横断でデータの活用をしたいユーザー | ・個人~小規模において分析・可視化をしたいユーザー ・エンジニア経験がないユーザー ・マーケター |

| データソース | データベース (BigQuery、Redshift 等) | データベース、それ以外の媒体 (CSV、スプレッドシート等) |

| 権限管理 | ユーザー・グループ単位で権限の付与が可能 | ユーザー単位でアクセス制御が可能(グループ単位の場合、Google Workspaceの利用が必要0) |

| データディクショナリ | LookMLで定義 (学習コストが必要) | なし |

| 技術要件 | SQLや専門知識が必要 | 専門知識は不要 |

| 料金 | 有料 | 無料(Proは有料) |

使いやすさ

まずは、双方の使いやすさを解説していきます。

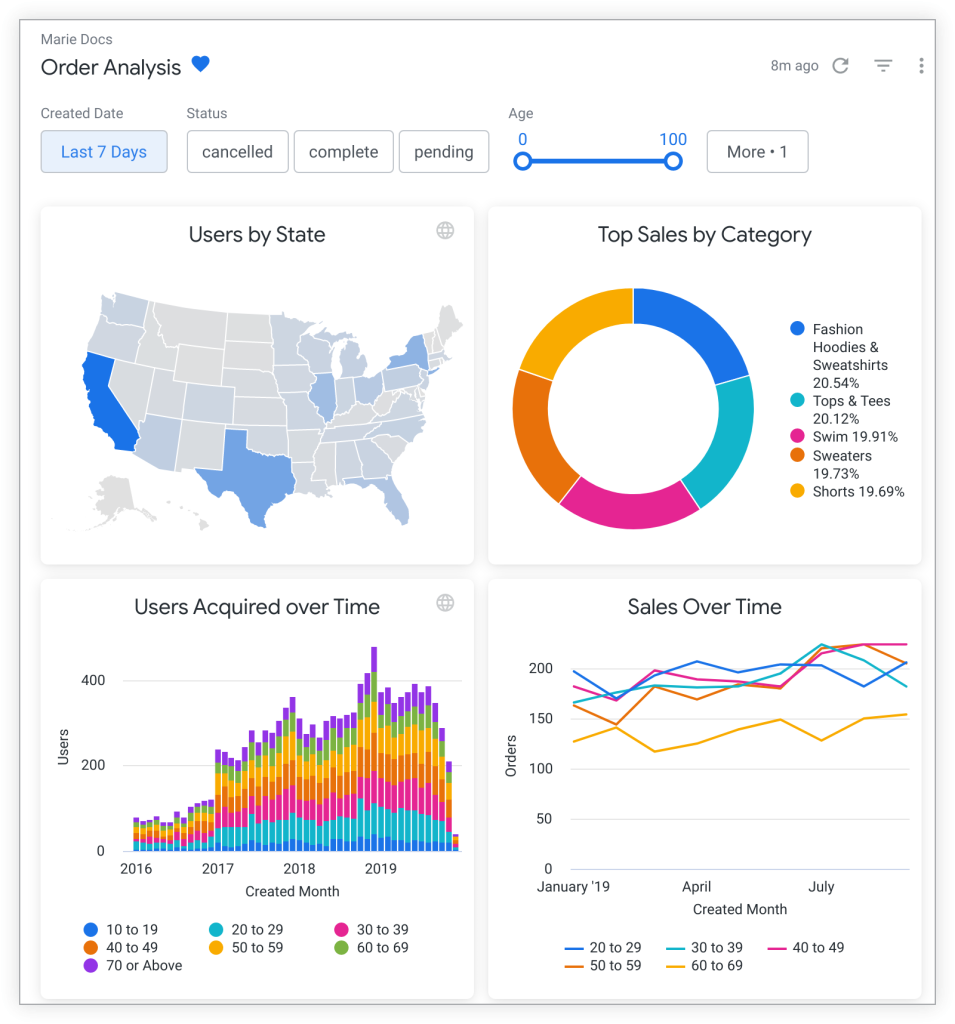

Looker: エンジニアがいる&独自のカスタマイズをしたい人向け

LookerはLookMLというデータモデリング言語を使うという仕様上、どうしてもエンジニアリング的な知識が要求される場面があります。

そのため、「Lookerを使うためにLookMLを学ぶ」という過程が入り、ここで壁を感じてしまうユーザーもいます。

しかし、その反面LookMLやSQLを自由に利用することができるため、分析やデータ集計のカスタマイズを自由に行うことができ、「自社専用の分析ダッシュボード」を作ることが可能です。

また、LookMLを利用してのデータガバナンスを進める事もできるため、社内横断でのデータの活用をよりしやすくなるというメリットもあります。

Lookerを利用する際にはデータアナリストやエンジニアをアサインできる状態にあるのが理想です。

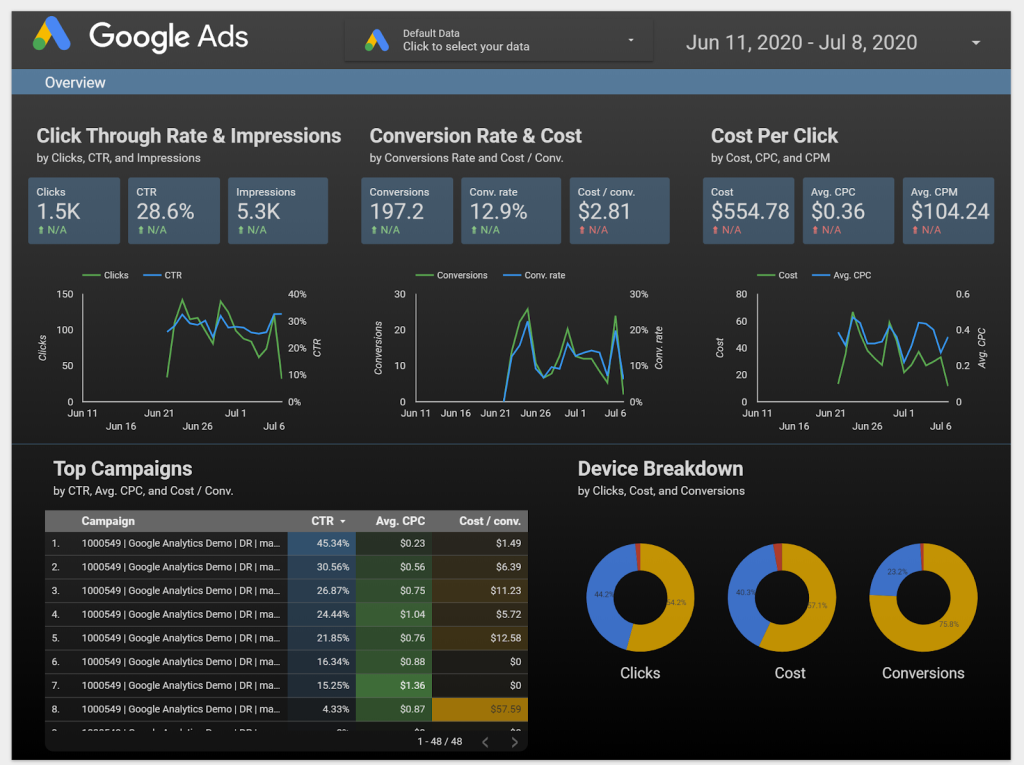

Looker Studio: エンジニア経験がない人でも利用できる

Looker Studioは基本操作がGUI上で完結するため、エンジニア経験がない人でもすぐに利用することができます。

データの連携も簡単で、あとはドラッグ&ドロップ操作をするだけで集計レポートを作れます。

また、必要に応じてSQLや関数を書くこともできるため、エンジニアにとっても手軽にデータの可視化をすることができます。

LookerでいうLookMLはないため、データガバナンスといったことはできませんが、「手元にあるデータをすぐ可視化したい」「可視化した結果をチームメンバーに見てもらいたい」という場合に使いやすいツールとなっています。

また、Looker Studioを利用してデータ分析も行うことができます。

適しているケース

次に、適しているケースの違いについて解説していきます。

Looker: 大規模向け

Lookerは主に次のようなケースに向いています。

【向いているケース】

- 組織規模でのデータガバナンスを推進していきたい

- データモデリングや複雑な分析を行いたい

- 複数のクラウドやオンプレミスが分散しており、それらを一括にまとめてデータ活用をしたい

組織規模や大規模プロジェクトに対して、データ分析やデータドリブン(データを利用した意思決定)をする際に利用されることが多いです。

Looker Studio: 個人~小規模向け

Looker Studioは次のようなケースに向いています。

【向いているケース】

- 営業チームメンバーに向けて日々の営業活動の進捗状況を共有したい

- Webサイトのアクセス状況や広告の効果を簡単に分析したい

- 個人が趣味で集めているデータを可視化したい

個人から小規模プロジェクトに対して、データ分析・データの可視化をしたい場合に利用されることが多いです。

どちらを使うのが良いのか?

ここまでLookerとLooker Studioについて解説しましたが、「いざ使うとなった場合、どちらを使うとよいの?」と疑問が浮かぶかと思います。

例えばですが、「データの分析・可視化をしたい。大は小を兼ねるでLookerを使おう」というのは少々危険だったりもします。

実際に使ってみるとLooker Studioだけで事足りた、なんてこともあります。

では、どうするのが良いのか?

前提として「どのような目的・ゴールがあるのか」を明確にする必要がありますが、おすすめなのは「最初はLooker Studioを利用し、必要になったらLookerを利用していく」という方法です。

Looker Studioは無料で利用でき、可視化・操作においてもとても使いやすいツールとなっています。

そのため、まずはLooker Studioを使いデータの活用を進め、更に詳細な分析や大規模なデータ活用が見えてきた場合にLookerの利用を検討するのがおすすめです。

場合によっては、LookerではなくLooker Studio Proを利用する、という選択肢もあります。

まとめ

今回はLookerとLooker Studioについて、それぞれの違いとおすすめのユースケースについて書きました。

LookerとLooker Studio、名前が近いので同じツールだと思われがちですが実際はかなり違うものです。

そして、それぞれに強みがありお互いに発揮できる場所も違います。

「今どのようなことを解決したいのか」「データを使ってどんな事をしていきたいのか」を明確に洗い出した上でツール選択をしてくことが大切です。